锦阳川最北端的苏家店

2025年06月20日

字数:3112

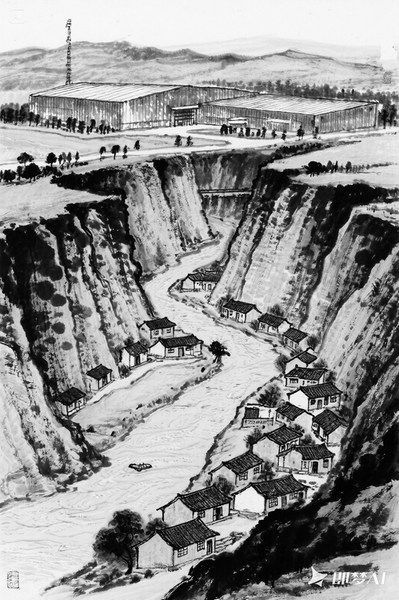

(图由AI生成)

■安黎

锦阳川,顾名思义,就是一派锦绣、一派葱绿,有着渭北旱塬地带小江南的些许情调。河水滔滔,润泽着两岸田畴中的植物;一丛丛的芦苇,水鸟飞起飞落。一座座或大或小的村寨,房舍勾连交错,人口拥挤稠密。

锦阳川,就耀州而言,是我相对比较熟稔的地域。毫不夸张地说,我对其的熟悉度,超过了我的家乡麻子村置身的关庄塬。

常去哪里,就对哪里熟悉,这是必然的。耀州城在锦阳川,我祖母的娘家在锦阳川,我母亲的娘家也在锦阳川,我的两个姐姐嫁往了锦阳川,我的众多表哥表弟表姐表妹等居住在锦阳川。婚姻繁衍出亲戚,是亲戚,就免不了要你来我往。而锦阳川里几乎每个村庄,都有我家或远或近的亲戚。去县城,锦阳川是我的必经之地;走亲戚,锦阳川是我的常往之所。

四五岁时,我就或被父亲带领着,或被母亲引领着,从麻子村通往锦阳川的多条坡路上爬上爬下。拜年、送节、参加婚礼、看望病人,已化为我童年记忆难以磨灭的一部分。年岁稍长,我仿佛又被地处锦阳川北端的航空研究所勾去了魂魄,在那里捡煤渣、卖鸡蛋、卖柿子、买食盐、看电影、当苦力。

目测锦阳川的地形,仿佛是一条飘带牵连的两口土锅,北端的土锅小,南端的土锅大。北端的锅底里,蹲坐着一家上世纪六十年代搬迁而来的航空研究所。航空研究所之所以落脚于此,与当时的国际环境密不可分。那时候,中苏关系极其恶化,似乎大战在即,于是城乡都在深挖地道,以“备战备荒”。航空研究所属于国家的机密单位,唯有将其隐藏起来,才能得以保全。航空研究所属于典型的外来户,里面的从业者,操持着带有各地方言的普通话,而本地人操持的本地方言,与其难以融通。航空研究所尽管算不上太大的单位,却也自成一个相对封闭的体系,办公区、实验区、住宅区、医院、学校、商店等,一应俱全。正因为如此,所里的人就很少与当地人进行往来。当地人看他们,目光里无不流露出羡慕;他们看当地人,包括看耀州城里的人,无不觉得个个都是土里土气的土包子。当然,航空研究所与我的家乡麻子村,是有一些交集的,除却两地相距很近,我们村的村民去他们那里捡煤渣和蹭电影,他们的一些人一到周末就挎个篮子来我们村购买鸡蛋外,更为重要的是,多届航空研究所的初高中毕业生,都就近“上山下乡”于麻子村。

与航空研究所一河之隔的村子叫苏家店,猜测其村名的来源,可能与客栈有关。客栈,无疑就相当于现在的酒店。但那时候客栈的客人,不像现在大多是游客或商人,而是以长途驮运的脚夫或长途拜佛的香客为主。脚夫们牵着驮着货物的驴子或骡子,匆匆疾步,日行百里,天黑了,免不了要寻找一家客栈歇脚,吃一口热饭,喝几盅辣酒,也把跑肿的双脚泡进热水盆里。客栈在接纳他们的同时,也接纳了陪伴他们的牲口。精疲力尽的牲口,此时也需要休养生息。

旧时的苏家店有无客栈?当地人说是有的。但我猜测,即使有,规模也不会太大,更像现在的“农家乐”。事实上,古代的客栈,除却官府兴建的“邸第”和富商合伙修建的会馆之外,民间开办的客栈,普遍都很“麻雀化”。一个院落,几间土坯屋舍,只要在门头上悬挂上一对红灯笼,并刷上“客栈”两个字,就能开门迎客了。入住的客人,大多为“劳力者”,而非“劳心者”。这些走南闯北的壮年汉子,尽管漂泊在外,被人奉承为老板或客官,却都无法遮掩他们身为苦力的本相。衣上落一层尘土,身上溢流着汗液,衣缝里蠕动着密密麻麻的虱子,面庞被风吹得褶皱,脚掌磨出了血泡,远看像个讨饭的,近看像个逃难的,如此这般,别人递来恭维的高帽子,即使自己的头敢戴,心也不敢戴呀!下苦人一出生就开始吃苦,吃不尽的苦,吃苦是他们的宿命。吃惯了苦,倒是锻造出了他们对苦难极强的忍受力和适应力。苦吃多了,也就不觉其苦。加之他们路途的盘缠本就匮乏,因此选择店家,哪敢挑三拣四,只能哪家便宜就住哪家。有热饭吃,有热水喝,有热炕睡,有石槽给牲口补充草料,就已足够。那些简易的客栈,最为高端的供给,莫过于土炕了。那些愿意多付费的客人,店家就让他们睡在烧热的土炕上。但土炕很少,就那么一座两座,想一人独自霸占一座,几乎没有那种可能。最多的时候,一座稍微宽大的土炕,安排四个到六个人下榻。就此,店主还动辄要把自家从远路上来访的亲戚,插入其中。而付费少的客人,只能睡地铺了。麦草沿着墙根,在地面上铺那么一圈,就是地铺了。在麦草之上,压上一张张破损的大席子;席子之上,扔着一条条或拧卷或摊开的脏兮兮的破被子。到了夜里,两个人合卷一条被子,彼此间毫无隐私可言。被子里的汗腥味,异常浓郁,且还隐秘着众多的虱子,人在入睡之前,得这儿那儿地瘙痒不休。尽管如此,大多数客人还是很知足的,睡得也如店主所描述的“像死猪一样”,摇都摇不醒。太累了,太困了,身上的每个零件,都已消耗到了极限,急需得到歇息,于是哪怕躺在瓦渣滩上伸个懒腰,都会觉得无比地惬意与幸福。

人是否幸福,是由幸福基准线的高低决定的,与获取的多寡并不完全对等。渴了,有口水喝,就是幸福的;饿了,有口饭吃,就是幸福的;累了,有个凳子坐,就是幸福的;瞌睡了,有张床睡,就是幸福的……幸福的基准线调得很高,胃口很大,欲壑难平,纵然吞咽掉一头肥牛,却依然觉得腹内空空;反之,幸福的基准线调得很低,胃口很小,无欲无求,吃一根牙签肉就欢天喜地,内心泛溢出幸福的滋味。以此类推,住别墅的人不一定幸福,住茅草屋的人不一定不幸福;坐在主席台上的人不一定幸福,坐在主席台下的人不一定不幸福。幸福,说到底是来自个人的感受,而不是源自旁人的观察与判断。

苏家店位于一面高高的陡坡之下,村庄不大,仅四五十户人家。起初,苏家店是锦阳川最为北端的村子,偏居一隅,寂寂无闻,罕有人留意到它的存在。然而后来,由于航空研究所前来做伴,它一下子就光彩了许多。但光彩之余,却总也摆脱不掉环绕于它的暗影。附近村子的村民,在一代代口口相传中,把苏家店描述成一个令人毛骨悚然之地。他们不叫它苏家店,而是叫它“死娃底”。

何以叫“死娃底”?据说,在很早的时候,在绵延若干年里,远远近近的村庄,若有孩子不幸夭亡,处理孩子尸体的方式,就是借着夜色的掩护,将其偷偷地扔向“死娃底”。何以要扔向那里?一则马走马道,驹走驹路,天下万物,各归其位,死娃底仿佛已成了众人约定俗成的死娃的去处;二则“死娃底”的地理状况,也极其地适合抛扔死娃,一面陡峭的荒坡之下,人烟稀少,人迹罕至,野兽神出鬼没,乌鸦凄厉哀鸣。古旧时期,医疗技术极为落后,医疗手段极为有限,人的寿命普遍很短,孩子的死亡率更是居高不下。一场感冒,一场发烧,一次痢疾,一次跌倒,甚至不小心被野蜂蜇那么一下,都有可能致孩子于非命——每一个成活的孩子,都宛若从病魔的魔爪之下逃脱的漏网之鱼。也许有人会问,既然死亡率如此之高,怎么世间还会有那么多的人?答案无非是死得多,生得更多。生育的数量远超死亡的数量,就会有很多人存活。一个母亲,在一生当中,动辄就坐数十次月子,最终能活下来五六个或七八个孩子,就已相当不错了——如果村民们的讲述为真,可以想见“死娃底”昔日的场景,是何等地阴森恐怖。

当我记事时,以上的传说尽管还在悄然流行,但已是强弩之末,趋向于烟消云散。这时候的苏家店,既看不到客栈,亦看不到死娃坑,目之所见,仅一个小小的村落而已,比起其他的村庄,显得并无特殊之处。我的家乡麻子村在塬上,位置偏南,而苏家店在塬下,位置偏北。一条歪歪斜斜的坡路,把两个村子牵连了起来。两个村子的人来往算不上很多,尽管如此,我的一个堂姐和一个堂妹,还是嫁往了那里。

苏家店往南三四里路,就是阿姑社。阿姑社的地势,比苏家店开阔了许多,而阿姑社村,也比苏家店村扩大了许多。如果说苏家店是一只猫,那么阿姑社就是一头牛;如果说苏家店是一只碗,那么阿姑社就是一个盆。

(未完待续)