清明忆先师

2025年04月02日

字数:1912

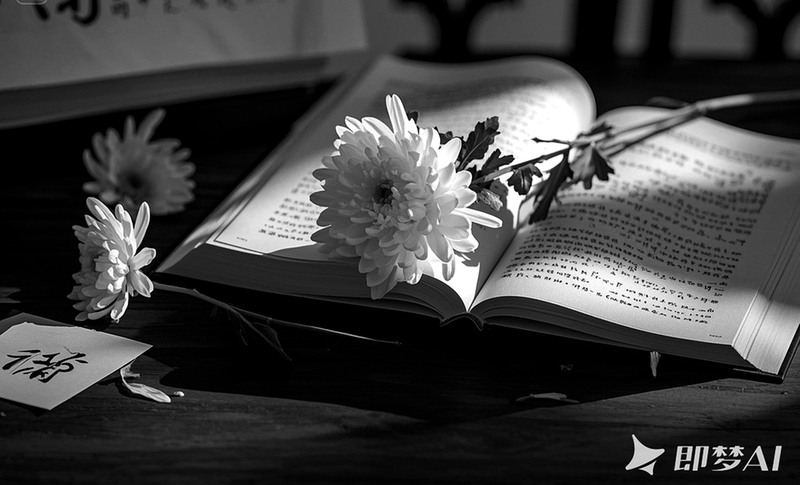

(图片由AI生成)

■陈力

又是一年清明时,思念的闸门再次被拉开。我只能用苍白无力的文字,还原与先师们交往的点点滴滴。但这些文字终究是徒劳的——记忆里的温度、气息、声音,都像隔着毛玻璃看到的烛火,影影绰绰却触不可及。墨迹干涸时,所有鲜活的细节都会凝固成单薄的符号。但除了这样的书写,我又能如何阻止他们消失在时光的褶皱里呢?

点点滴滴忆霍老

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”2006年,我有幸考入陕西师范大学。更为幸运的是,在这所历史悠久、文化厚重的学府里,遇到了一大批学识渊博、令人敬仰的大学者和好老师。霍松林老先生便是其中重要的一位,尽管当时他年事已高,不再上台讲课,我也仅仅见过他两次,但我与老先生是“颇有缘分”的,他对我的影响从大学时代延续至今。

甫入大学,在开学典礼上,校领导对主席台上一位鹤发童颜、精神矍铄的老者介绍道:“这是我校文学院名誉院长、著名中国古典文学专家、文艺理论家、诗人、书法家霍松林老先生!”当时已85岁高龄的霍老颤颤巍巍地起身,微笑着向台下师生致意,这也是我第一次知道并见到老先生。

大学期间,一直未能再与霍老见面,但与他的缘分始终在加深。大一、大二时,刘生良老师为我们讲授古代文学史,他是霍老的“嫡传弟子”,师从霍老攻读博士学位。他经常给我们讲述霍老精深的学术造诣和严谨的治学态度,让我们钦佩不已。大三的时候,霍老的老乡、甘肃天水师范学院的霍志军老师在陕师大文学院读博,也兼职为我们讲授古代文学史,他当时在进行一些关于霍老治学方法与诗词创作的研究,我偶尔帮霍志军老师做一些辅助性的工作,他赠送了我一本《霍松林诗词集》。得到诗集后,我仔细研读,受益颇多。欣逢霍老荣膺“中华诗词终身成就奖”,我“敝帚画西施”,写下了《高歌唐音,重铸诗魂——霍松林先生诗艺欣赏》,拙文最终在《陕西师大报》上发表。文章发表后有幸被霍老看到,他还打电话给校报编辑部的老师,询问我的有关情况。大四第一学期,我在西安市太乙路中学实习时,指导老师是退休后又被中学返聘的张振宇老师。他一听说我是陕师大文学院的学生,马上就说:“你们文学院的霍松林老先生很厉害!”还立马翻出教参中霍老撰写的《〈卖炭翁〉赏析》一文啧啧称赞。

更让我想不到的是,大学毕业前夕,我能有面对面接受霍老勉励的机会。2010年6月,骊歌声起时节。一天清早,当我还在睡梦中时,辅导员杨国庆老师给我打电话,让我立马赶到学校大门口,说要到老校区去拜访霍老,录制霍老寄语文学院毕业生的视频。我一跃而起,迅速穿衣洗漱,往学校门口飞奔。同行的还有我的同级同学王思齐、刘湘吉,学校宣传部的吴国彬老师,以及一位摄像老师。约莫半个小时后,我们来到了霍老家中。会面地点放在了他家中的书房兼客厅中,霍老仔细询问了我和王思齐、刘湘吉的具体情况。当时,霍老已近90岁高龄,我们只说了一遍,他却清晰地记住了我们3个人的姓名和即将就业、读研的有关情况,视频录制也是一遍就完成了。至今我都记得,霍老对我们说,不管继续读研还是工作,都要认识到学习是持续的过程,要养成终身学习、虚心求教的良好习惯;做人应坚持原则、勤勉上进、淡泊名利、堂堂正正;要将踏实工作、认真研究和用心做人统一起来,不让流年虚度,不失人生精彩。他还特意叮嘱即将在基层就业的我,万事开头难,要尽快适应工作环境,获取从业的资本与信心,与同事处理好关系。

拜访即将结束时,霍老欣然同来访的师生合影,还和我们3个毕业生分别合影,我当时就后悔因为赶时间,自己的穿着太随意。霍老还将自己的著作签名赠送,勉励我们努力上进。他给我们3个毕业生每人送了3本著作,边签名还边说,自己的手抖得厉害,握笔有些困难,每个学生只能签名1本,让我们见谅。

我们即将走出他家大门时,他突然叫住我们,慢慢地把我们领进卧室,里面坐着一位显得病恹恹但面容慈祥的老奶奶。霍老在老奶奶的肩膀上拍了拍,像介绍“宝物”一样说:“这是我的老伴,她叫胡主佑。”我们向老奶奶问好,老奶奶也微笑地回应了我们。

霍老寄语的视频在文学院毕业生答谢晚会上播出后,学生们深受感动。我将视频珍藏在了电脑里,霍老赠送的3本著作,我也放在了书柜最显眼的位置,即使工作再忙再累,也时常看上一阵儿,感觉又获得了无穷的力量。

2017年2月1日,惊闻霍老驾鹤西去的噩耗,我想起过往的点点滴滴,不禁潸然落泪。2021年是霍松林先生100周年诞辰,看着与老先生的合照,摩挲着老先生给我的签名,老先生爽朗的笑容、浑厚的声音仍经久浮现。写得再多,也深感自己的文字是孱弱无力的,最后且借用校友的文字表达大家共同的心声:“霍老是巨人,是根基,是灯塔,是灵魂,是我陕师大文学院学生挺直腰杆的底气,也是低头自省的警醒,铭记先生‘扬葩振藻,绣虎雕龙’的期许!”

(未完待续)