著名媒体人袁秋乡:用生命的所有热量奔跑 为社会坚守公道

2024年05月30日

字数:4843

主持人:季风(阳光报《非常对话》栏目主编)

对话嘉宾:袁秋乡(高级记者、散文作家、公益阅读推广人)

袁秋乡

嘉宾简介

袁秋乡,高级记者、著名媒体人、散文作家、儿童阅读公益推广人,《乐乐趣立体书》总编审。在传媒行业奋斗了几十年,袁秋乡如今最大的心愿就是让孩子们都能读到审美独特、视野开阔、内容丰富的优质童书。

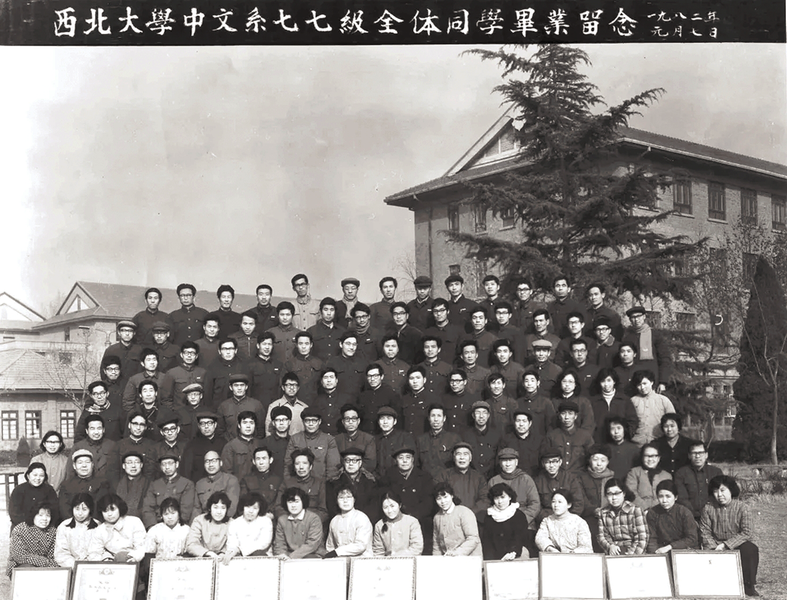

袁秋乡(前面第一排右六)西北大学中文系七七级全体同学毕业留念

编者按

网络时代似乎没有地理、时空之分,《陕西日报》原高级记者、散文作家、公益阅读推广人袁秋乡女士远在国外,但是仍放不下对文字的热爱。她时不时拿起笔,记录自己的一点一滴,也时不时推送新鲜的“家庭爆料”视频,兴奋地讲述陪伴小孙女和小孙子的故事。作为资深新闻人,她谈起一些职业过往,感慨良多。她说:“尤其在1997年2月19日那个晚上,我们正在见证历史,不忍面对,也得面对。我知道,我们将永远失去一些珍贵的东西。”

“也是在那个晚上,我拿起笔,做了一个深呼吸,庄严虔敬地签上‘付印’两个字,瞬间泪流满面。一个晚上签了两次‘付印’,也是我职业生涯中唯一的一次。是送行、是记忆,更是永远的感恩和致敬。”

季风:袁老师您好,最近常看到您分享生活的短视频,每篇都很有意思,尤其是听到您充满爱意的奶奶腔说起陪孙女孙子长大的故事,和我印象中新闻前辈干练、果断的形象完全不一样。

袁秋乡:因为做了奶奶,心态完全不一样了。

季风:您在多伦多待了多久,生活得还习惯吗?还在动笔记录和写作吗?

袁秋乡:我在多伦多来来回回待了三年多时间吧。我们有十二个小时的时差,生活和国内基本没什么差别。我喜欢文字,也放不下,就时不时写一点小文章,发表在几个公众号上。前几天我自己刚刚注册了一个公众号。但是技术太差,不会排版,也不懂怎么让别人关注自己。

季风:您发表在公众号的文章,我先收藏了,将来仔细品味其中细节。

袁秋乡:我们已经退出历史舞台了。我的视频是做着玩一玩,也是没有技术、没有设备,连字幕都不会弄。

季风:您的视频内容不刻板,人又随和自然。您的《为什么我的眼里常含着泪水——新三级聚会纪实与感怀》一文,看得人荡气回肠。总算大概懂了袁老师人生的脉络。看了您在母校毕业四十周年的合影,原来您和诗人薛保勤是同学,作家王新民也是您的学弟。您还当过省射击队运动员,成绩不错,要不是上了大学,可能真会成为在奥运会上夺金拿银的女运动员。

袁秋乡:我是77级的,是高考恢复后的第一批大学生。王新民是79级的。我是河南人,父母在富平县城落户。我参加射击比赛也是高中时在学校参加训练选拔出来的,当年打的是小口径步枪。如果进了射击队,顶多成为一个教练。

季风:和工农兵学员出身的学生比较,这批大学生的质量应该很高。

袁秋乡:那是积压了十年的人才。当时录取比例是4.9%。我们一进校门,开卷考试就变成了闭卷考试,对工农兵学员压力比较大。同学们都在拼着命地学习,特别珍惜好不容易获得的读书机会。

季风:您是在校报上发表了散文后被老师发现了写作才华,推荐您到《陕西日报》工作。但是去作协工作似乎更适合您,在当时当作家也是很多有追求、有才华的青年最大的梦想,说不定在文学界会出现一位叫袁秋乡的才华横溢的女性作家。

袁秋乡:我的老师觉得我适合在报社工作,我也喜欢报社的工作。其实我们的毕业分配是完全由领导和老师决定的,自己没有选择权。系里通知你去哪个单位,就是哪个单位。我是去系里领“派遣证”的时候才明确地知道自己被分配到《陕西日报》工作。

季风:进了《陕西日报》,您是直接从记者做起吗?

袁秋乡:是的,报社是一个编采合一的单位。工作证就是记者证。出门是记者,回来就是编辑。但是每一个人有专门的行业分工,比如我是文化口的记者,就专门负责整个文化界的采访报道和编辑副刊上的各种来稿。

季风:党报的文化新闻应该最容易出彩?

袁秋乡:也不见得。党报的第一新闻需求是时政新闻。按照报社规定,新人要在基层驻站两年锻炼。我当时就在渭南记者站驻站,但是因为报社需要人才,只驻了三四个月就回到了西安。

季风:社会发展到一定时期,老百姓更愿意关注喜闻乐见的社会新闻和娱乐新闻。您从《陕西日报》调入《三秦都市报》,并担任副总编,您觉得哪个阵地最适合您,也最影响您后来的人生观和价值观?

袁秋乡:都有影响,《陕西日报》当时有几位德高望重的老记者,他们教会了我做记者首先要有担当,要有悲悯心。《三秦都市报》我当时是不愿意去的,觉得自己的个性不适合当官,不自由。但是报社领导反复动员,几乎命令式地把我调到《三秦都市报》,说年轻人就要去为报社闯一片新天地。但是去了以后就很热爱,因为有了更大的施展新闻抱负的舞台。

季风:《三秦都市报》何时有了社聘采编人员?社聘人员是否因为人事制度自由,也更加强了队伍人才,而少了人事纠结?

袁秋乡:《三秦都市报》初创时,我们调集了当时《陕西日报》在职的40余名本科毕业生,激情澎湃,充满活力,这是一支特别能战斗、有理想的队伍。我们在社会上还有一次大型招聘,从七八百人中层层选拔出10个,全部正式调入报社。后来的人,陆陆续续就是社聘人员了。报社发展很快,对人才需求量也很大,就不断地从全省乃至全国招聘人才。后来报社的市场化程度更高,就有了流动性,人员也是进进出出,来来往往了。

季风:那时已经颇有名气的作家方英文也闻讯从陕南某县前来西安当编辑,属于社聘人员吗?

袁秋乡:不是,我们在试刊的时候就已经看中了方英文,让他参加了那次大招聘考试,然后直接正式调入。

季风:现任阳光报社社长、总编辑的万波先生,曾是您手下的精兵强将,也是当年从《陕西日报》抽调的那批40名本科毕业生之一?

袁秋乡:是的,他是我们极为重视的才子。古诗词功底深厚,新闻出手快,善于做标题,被大家称为“万标题”。

季风:您这么一说,我对万总更多了一份了解。我还以为“万标题”,是同事对他善意的贬损和调侃?

袁秋乡:不是,是高度赞扬。当时就是因为他的标题做得好,《陕西日报》想把他调回去做夜班编辑。我坚决不同意,硬是不放人。为此被尹维祖社长批评了一顿。是我硬把他留在了《三秦都市报》不让走。

季风:又是高考即将来临,我们首先得感谢一个人,就是被称为中国改革开放和现代化建设的“总设计师”邓小平,正是他的第三次复出,提出恢复高考,改变了当时很多年轻人的命运,您是第一批恢复高考的受益者,能否谈谈您的感受?

袁秋乡:我常常想如果没有邓公,没有改革开放和恢复高考,我的人生会是什么样?1972年,邓公第二次复出以后,提出了恢复高考的想法。我们开始像发疯一样地学习。初三和高一,我都是在各种各样的补习和考试中度过的。其间,我参加了一次渭南地区的小口径射击比赛,拿下了女子单打冠军,并且被选进省射击队。班主任却把我叫进办公室,语重心长地说:“打一辈子枪有什么出息?好好读书,考上一个好大学,才是人生大事。”我喜欢大学,愿意为它努力奋斗,也愿意为它牺牲让步。我毅然放弃了省射击队,埋头苦读,发誓要考上一个好大学。

季风:我看过一个叫《巴山夜雨》的电影,有句台词很精彩,是一位诗人说的:现在有些人,他们实际上是不要文化,不要科学,甚至不要物质生产,就像世界不要阳光,不要森林,不要花朵,不要色彩,这就将是一个死了的世界。

袁秋乡:我家孩子多,小时候我被送给别人,过了两年别人不要又送了回来。世界这么大,偏偏我又多余。我因此而自卑、敏感,又无比倔强,喜欢看书写日记,把心里话写给自己,不说给别人。偶然一次,我把自己看到的一件小事情用华丽的辞藻编成一个小故事,悄悄寄给县文化馆,竟然在他们的油印小刊物上刊登出来了,还得到几毛钱的稿费。一扇大门从此给我打开,我自此知道文字可以变成钱,还可以成为一种生活。

后来,可以考大学了。我也金榜题名,考入了西北大学中文系,成为一名幸运的77级大学生。毕业后,我被分配到《陕西日报》社,成为一名记者。我热爱自己的工作,全身心地投入进去,就像一滴水终于找到了河流和大海,风里来雨里去,都是一种滋润和成长。我的一切,都是邓公给的。

在我的心里,他就是一尊神。他以一己之力,扭转时代巨轮的方向,拯救国家民族于水火,也赋予了很多人不一样的人生。想过报答他。但是,巍巍高山如何看见沙滩上的一颗沙砾?那就在这满地沙砾中心怀悲悯,用生命的所有热量奔跑,为苍生说话,为社会坚守公道。我很幸运,那个时代愿意给卑微者一个可能并且承认一个卑微者的努力。

季风:他去世的那晚,是1997年2月19日,也是农历1997年的正月十三,年还没有彻底过完,很多人白天忙碌一天,晚上早早休息,您当时在具体做什么?

袁秋乡:我在值夜班。夜班是一家报社最关键、也是最后一道门。读者第二天看到的新闻,就是记者和编辑在当天夜里辛勤劳动的成果。作为一名值班领导,我不仅要签发第二天报纸刊登的稿件,尤其是头版头条、二版头条,还要对这些稿件负一切责任。

晚上十一点左右,夜班主任蔡百鸣急匆匆地跑来告诉我:新华社有重大消息要发布。这种现象非常罕见,以前偶有发生,但大概内容我们都能猜得八九不离十,会提前预留版面。这一次,连一点蛛丝马迹都看不出来。

季风:值班领导的责任重大,您会提前在工作上做些准备和安排吗?

袁秋乡:是的,我们慎重地选择了一个方案:在一版安排了一个会议消息,再配上四四方方的大照片,万一换稿,不会太措手不及,或者出现大的闪失。但是,一校、二校、三校都已经完成,最后的样子也送上来了,新华社消息还没有发布。

季风:莫名的等待是很煎熬人的,您心里当时是怎样的感受?

袁秋乡:是的。一旦失误,不仅自己要承担全部责任,还会连累夜班的很多同事。我们紧急商量了一个方案:报纸正常开印,编采下班,但是打开传呼机和手机,随时待命。一直没有收到最新消息,我在最后的样子上签了“付印”两个字,下班回家。

回到家,洗漱完毕,吃了两粒安眠药上床睡觉。刚刚迷迷糊糊入睡,电话铃声大作,我翻身坐起抓起电话。蔡主任急切地说:“新华社消息来了,邓小平同志逝世。”

我当时瞬间眩晕,急忙告诉蔡主任:“快去通知印厂停机,再通知所有人员返回办公室。”报纸已经印刷了两万多份了,蔡主任赶紧狂奔向印厂,我则急急忙忙往办公室跑。

季风:对于一家报社来说,可能没有比这更重大的新闻了。你们第二天的报纸内容肯定要做大调整。这是对您自己和报纸的双重考验吧?

袁秋乡:其实人人都面临考验和挑战。办公室里,大部分人已经严阵以待了。我拿过新华社的电讯稿,上边赫然写着:“中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,建设有中国特色社会主义理论的创立者邓小平,因患帕金森病晚期并发肺部感染在北京逝世,享年93岁。”悲从中来,但是要克制、隐忍不发。因为此刻要做的是全力以赴、心无旁骛。

我们将大家召集在一起,做了一个简短的战前动员:“同志们,考验我们的时候到了。我们要聚精会神,坚守自己的岗位,在最短的时间内,将前四个版的稿件和娱乐版稿件全部撤掉,换成新华社的电文,其他版面更换报头颜色、重新做标题。要严肃凝重,不能欢脱更不能娱乐。时间紧、任务重,要做到所有的版面都万无一失。让我们满怀对邓小平同志的感谢和怀念、对新闻的忠诚和敬畏,行动吧!”

大家都忙碌起来,我坐在办公室安静了一会,安眠药的劲更上头了,而且越来越猛,头晕眼花,浑身无力,只想躺下睡觉。急忙冲了一杯咖啡,一口气喝完,来回的晃晃、走走,觉得还是不够劲,又泡了一杯浓浓的茶。旁边的编辑说:“这么浓啊,这么狠啊?”他知道我平时到了下午就不敢喝茶,害怕睡不着。但是现在我必须让自己尽快精神起来、兴奋起来,进入最佳的工作状态。

凌晨三点左右,大样一个接一个送上来。换报头、排版、做标题、校对,速度快得惊人。可爱可敬的同事们都在倾尽自己的所能一起创造着奇迹。黑色的报头凝重肃穆,下边的头版头条:“邓小平同志逝世”七个大字,比报头还要大。那是一座山啊!我们正在见证历史,不忍面对,也得面对。我知道,我们将永远失去一些珍贵的东西。

我拿起笔,做了一个深呼吸,庄严虔敬地签上“付印”两个字,瞬间泪流满面。一个晚上签了两次“付印”,也是我职业生涯中唯一的一次。是送行、是记忆,更是永远的感恩和致敬。