西咸新区为文物插上科技之翼 数字“黑科技”焕新文化遗产

2024年05月16日

字数:1363

■记者 缑青翠 文/图

5月17日至19日,2024年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动将在陕西历史博物馆秦汉馆举行。作为活动主会场举办地,秦汉馆突破文物展示的固有模式,通过数字化技术,以多媒体互动丰富观展体验。

“为全面综合呈现秦汉文明的大概念,我们在展览的各个单元都设计了多媒体互动装置,实现了对展览具体内容的延伸。”策展人彭文表示,将实验性很强的数字化装置应用于博物馆基本陈列的主线,以数字化图像来助推各个展览板块对主题内容的释读,打开了从“小展品”到“大历史”的全新解析和观赏视角,张弛有度地引导观众的观展节奏,将秦汉文明庞大的主题阐释得生动、形象且具体。

陕西历史底蕴深厚,作为“四大历史古都”之一的西安更是有着“天然历史博物馆”的美誉。相关数据统计,仅西咸新区范围内,就已发现不可移动文物280余处,有各级文物保护单位46处54个点。如何呵护和利用好这些海量且独一无二的文物和文化资源?西咸新区为文物活化与文化传承插上了科技之翼,在文物发掘、保护、展示、传承的全过程,都实现了数字赋能。

位于沣东新城的太平遗址,在考古发掘过程中就采用了田野数字化管理系统,极大提升了工作效率,为迅速、准确、科学地公布考古成果提供了技术保障。

考古团队还与沣东新城文物局联手,以考古发掘工作中采集的三维数据为基础,集合多元数据融合技术、虚拟现实技术和体验交互技术等多种手段,在考古营地开发了太平遗址3D全息沉浸式体验展示,使考古发掘出土的各种遗迹现象得以重现,让遗址在虚拟空间中全面“复活”,赋予观者身临其境的考古体验,也为进一步探讨、分析田野考古的种种环节开辟了一条新的路径。

值得关注的是,2024年“5·18国际博物馆日”中国主会场将设置“博物弥新·2024国际博物馆日数字文化体验区”。体验区由陕西省文物局联合空港新城企业陕西丝路创想品牌文化科技传播有限公司共同打造。

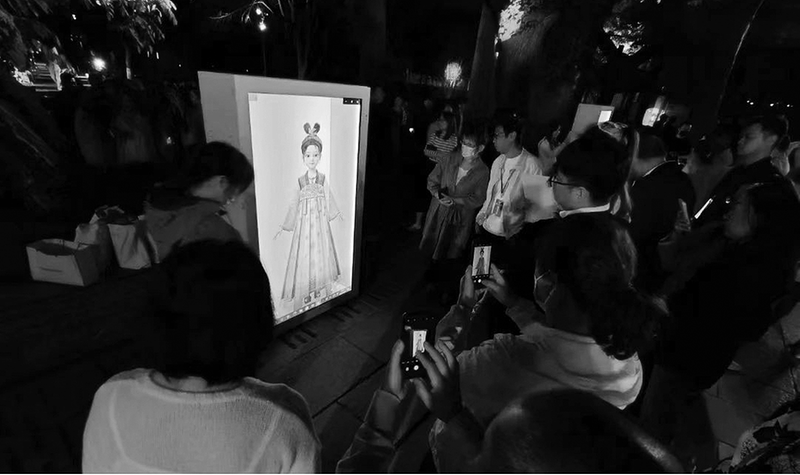

展区以虚拟数字人多维科技应用为依托,首发搭载基于多维度文化资源数据库训练的文博领域语言模型,借助AI智慧能力深度服务于公共文化教育。届时,“服务”了一年的陕西文物智慧推荐官“周知礼”“秦威武”“汉英俊”和“唐美丽”将“现身”现场互动体验区。

“此次国际博物馆日,我们还将亮相基于文博行业服务的完全自主知识产权的国产化全平台大型3D实时图形引擎、国内首创的实物隐形3D水印技术,结合AR技术、裸眼3D技术展示多项科技与文化深度融合的应用产品。”丝路创想总经理郭沛珲表示,公司致力于以科技唤醒中国传统文化,多年来服务于陕西省文物局、敦煌研究院、陕西历史博物馆等文化机构,“以数字科技的表现手段,用更有互动性与体验感的形式,将传统文化与现代科技相结合,让历史文化‘活’起来。”

在西咸新区,越来越多的文物通过技术与模式创新从历史中“复活”,并逐步形成“文物+科技+内容+消费”的文创产业链。秦汉新丝路数字文化(创意)产业基地研发人员通过科技手段让古画可游、汉风可触;入区企业利用秦汉渲染云技术和秦汉历史文化资源云打造的《玎珰开讲》已形成一定的影响力;汉景帝阳陵博物院利用“互联网+文物”教育平台,陆续推出《最古老的茶叶》《蔡伦造纸》等一系列故事化、沉浸式的文化体验产品……通过数字化打造,博物馆文物正突破时空限制“动”起来,“活”起来,火起来,为中华优秀传统文化提供更多元的展示路径、更广阔的传播空间,让文化传承更加生动与鲜活。